親への出産内祝いはどうする?

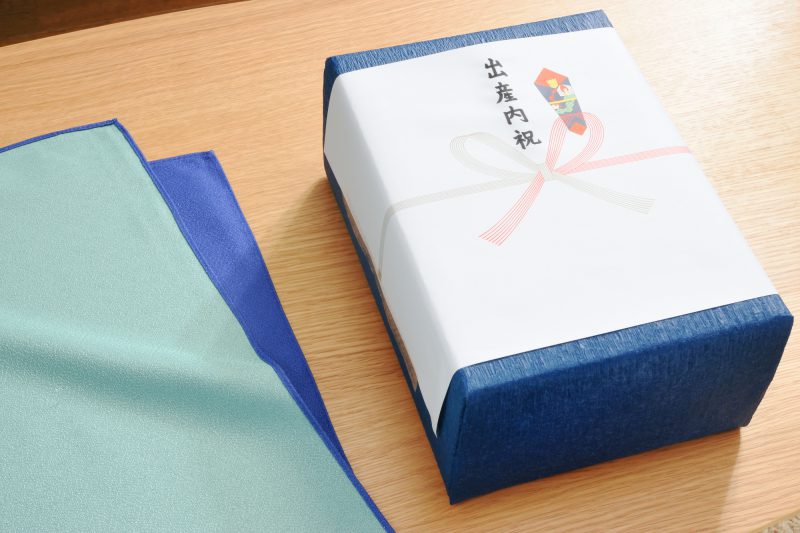

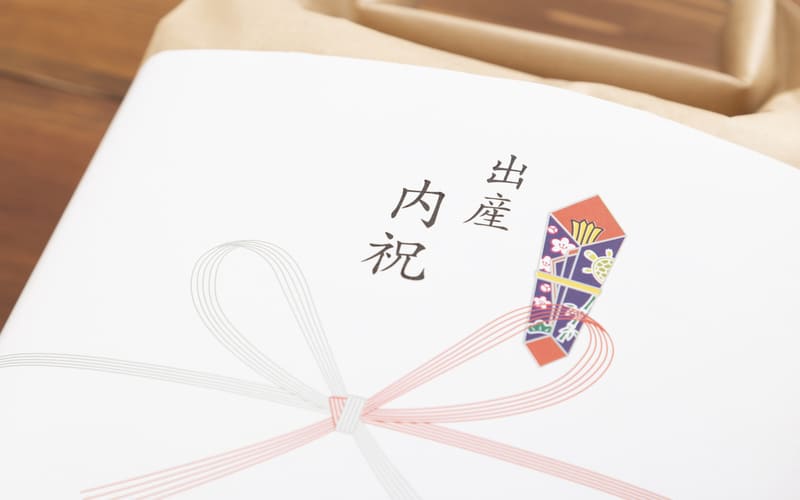

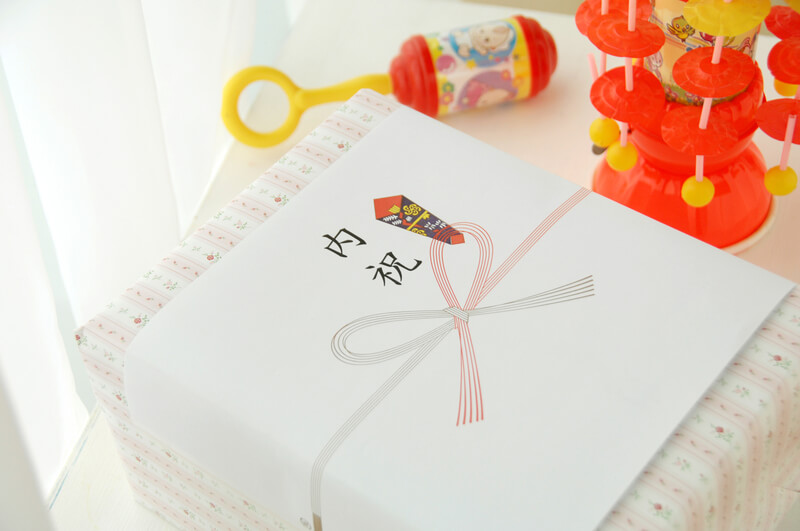

出産後、赤ちゃんが無事に誕生したことを祝うと同時に、お世話になった方々に感謝の気持ちを伝える「出産内祝い」。

一般的に内祝いは、相手からいただいた出産祝いの3分の1~半額程度のお返しが目安と言われています。

では親(自分の親・パートナーの親)への内祝いは、どうでしょうか。

親からは、他の人よりも多くお祝いをいただくことが多く、金額的にもお返しが負担となってしまうことがあるかもしれません。

この場合は3分の1~半額返しにこだわらず、無理のない範囲でお返しをするといいと言われています。

また、中には親の方から、「赤ちゃんとの新生活のために、内祝いは不要」と言われることもあるかもしれませんね。

娘息子夫婦と生まれた孫のことを思って、内祝いを辞退する親も少なくないようです。

しかし、出産前後のサポートや精神的な支えとなった親へのお礼の気持ちを込めて、何かお返しやプレゼントがしたいと思う方もいますよね。

親へ心からの感謝の気持ちを込めて、何かをお返ししたいとき、どのようなアイテムを選ぶといいでしょうか。

今回は親への出産内祝いの選び方について紹介していきます。

親への出産内祝いの選び方

親へ出産内祝いには、どのようなものを選ぶといいでしょうか。

【親の好みに寄り添った贈り物を選ぶ】

内祝いだけでなく、贈り物を選ぶ際に最も重要なのは、相手の好みやライフスタイルに合わせたものを選ぶことです。

贈り物が親の趣味や好みに合っていれば、より一層喜ばれるでしょう。

例えば、グルメ好きな親であれば、普段はなかなか手に入らない高級食材や特別なスイーツはどうでしょうか。

特に地方の名産品や限定商品など、ちょっと贅沢なグルメギフトは、日常とは違った楽しみもプレゼントできます。

お酒が好きな親には、普段飲まないような高級ワイン、地元の酒蔵の特別な日本酒などはどうでしょうか。

赤ちゃんの名入れのラベルを施したオリジナルボトルで贈っても、記念に残るかもしれません。

【思い出に残る特別感のあるものを選ぶ】

赤ちゃんが産まれた喜びなど、思い出に残るような贈り物を選ぶのもいいでしょう。

孫となる赤ちゃんの名入れの銀のスプーンやベビーリング、赤ちゃんの名前や生年月日が刻まれたタオルやハンカチなど、記念に残るアイテムは親へも人気です。

特に、長く使えるアイテムやインテリアに映えるものは、後々まで大切にされることでしょう。

また、赤ちゃんの手形や足形を使ったアート作品など、世界に一つだけの特別な贈り物もいいかもしれません。

【親が欲しいものを選ぶ】

親が欲しいと言っていたもの、きっと親の家にあったらいいだろうと思うもの、持っていたら便利だろうというような実用的なものを贈るのもいいでしょう。

例えば、家電製品。

生活には欠かせない、実用的なものですよね。

古くなった家電があったら買い替えを提案してみたり、健康管理や家事の負担を軽減する家電をすすめてみたり、実用的ながら喜ばれるものを選んでみましょう。

以前から親が気になっていたものがあったり、欲しいと言っていた家電があったりするのであれば、それを贈るのもいいですね。

また、普段使っているタオルやシーツ、枕など、少しグレードアップしたものをプレゼントするのもおすすめです。

買い替えるタイミングがなくてずっと同じものを使ったり、高級品はなかなか自分では買わなかったりすることが多いものなので、喜ばれるかもしれません。

【特別な体験を贈るのも◎】

近年では、物を贈るだけでなく、特別な体験を贈るという選択肢も増えています。

例えば、旅行好きな親には旅行券、グルメな親には食事券など。

出産までを支えてくれた親に、感謝の気持ちを込めて、ゆっくりと楽しむ時間をプレゼントしてみましょう。

また、赤ちゃんとママの体調が落ち着いた頃に、プレゼントとして一緒に食事の場を設けるのもいいかもしれません。

赤ちゃんの成長の報告とともに、一緒に楽しい時間を過ごせるといいですね。

内祝いに適さないものは?

出産内祝いにおすすめのアイテムを紹介してきましたが、内祝いとして、一般的に適さないものもあります。

例えば、包丁やハサミなどの刃物は実用的ではありますが、「切る」が「関係を切る」ことを連想させるものです。

そのため、これからもお世話になる方へのお返しとしては不適切です。

また、ハンカチは漢字で書くと「手巾(てぎれ)」と書きます。

こちらも「切れる」という意味合いであるため、内祝いには適していません。

その他、ガラス製の品物や陶磁器も、「割れる」という意味合いから、関係が割れてしまうということに繋がり、良くないと言われています。

これらのものを避けて、内祝いを選ぶようにしましょう。

まとめ

親への出産内祝いは、両親の好みやライフスタイルに合わせたもの、思い出に残る記念品、実用的なアイテムなどがおすすめです。

これまで支えてくれた感謝の気持ちとともに、これからもよろしくという気持ちを込めて、心温まる贈り物を選びましょう。